• 文化

• 文化被我四处吆喝了几年的一本书,也是我的处女作——《明星与素琴》终于和这个世界见面了。我曾在后记中写道,它就像是我天长日久的一桩心事,这话看似夸张甚至比喻的不太恰当,但事实的确如此。这几年里,我曾向身边的很多朋友都提到过《明星与素琴》,甚至还提前剧透过其中的很多内容。不过我发现,当我滔滔不绝地讲完整本书的梗概后,大部分人似乎并没有听懂,大家对我所讲的一切,更多的理解都停留于“爱情”这个亘古不变的话题上,因为《明星与素琴》这个近乎“土里土气”的名字,一眼看去就是一个男主和一个女主,这样的IP,甚至会让人联想到小说《王贵与安娜》、电影《春娇与志明》,不写爱情,又会是些什么呢?事实上,在这本书中,我的确用了很大的篇幅讲述了明星与素琴——这两个从民国走向共和国的青年人之间感人至深的爱情。可是,这绝对不是我写这本书的重点,或者说,如果单纯地将这本书看作是一个情感故事,那可能与我真正想要告诉读者的事实相去甚远。

以前,当朋友们持有上述态度的时候,我并不想去刻意解释什么,因为一切都还是镜中花月,现在,“吆喝声”终于变成了现实。我想,是时候来仔细讲讲我对这本书的理解了。

我是怎样开始民间历史写作的

时间得回退到2011年秋天,其时,我供职于一家文化创意公司,工作之余,大部分时间便是读书。临近冬天时,我读完了的《王氏之死》,并在最后一页写了一段笔记,其中有这样的句子:“中国人对历史研究方法的欠缺和长期受困于专制史观的自我僵化,让史先生钻了一个大大的空子……”现在看来,这种评价很是无知和狂妄,中国从先秦到晚清,两千多年的时日里,从来不匮乏一流的历史学家,更不匮乏高明的历史研究方法;史先生也绝非钻了空子,捞了一把偏门。这些观点,在现在看来十分幼稚。不过,关于“专制史观的自我僵化”,却并不是妄语。在很长的一段时间里,这样史学观念把持了我们的大脑,遮蔽了我们的视野,使得原本丰满鲜活的历史写作变成了一种枯燥无味的背书,在最极端的时候,我们甚至会为了证明一个结果,而去刻意地制造一个事实。最终,历史偏离了发现、重塑、反省这些重要的原则,变成为了粉饰世界、操控人心的某种道具。这种观念,即使到了当下,仍然深刻地根植在我们的话语环境中,这也是为什么当我们今天看到类似《王氏之死》、《万历十五年》、《叫魂》、《甲骨文》甚至是《剑桥倚天屠龙史》这样的著作时会忍不住惊叹:啊,原来历史还可以这样写呀。事实上,这样的书写原本就是汉民族、汉语言的传统。不信,我们可以去看看宋人、明人、清人留下来的各种史料笔记,耳熟能详者如《梦梁录》,冷僻罕见者如《璞庵历记》,在某种意义上,它们要比当代的历史作品精彩多了。可惜的是,长久以来,我们丢弃和遗忘了这样的传统。

在合上《王氏之死》不久后,我打开了一包一年之前收集到的“抄家材料”,初步整理之后,将所有的材料归为三种,一份自传,三十五封两个人的通信,若干政治批判材料。翌年的早春时节,我在电脑上敲下了第一个字,这便是《明星与素琴》的开端。

但这又得说到更远的时候。在写作《明星与素琴》之前,我还曾写过另外两篇文章,一篇是《未亡人和她三城记》,一篇是《4928-1》(此次作为附篇都收入了《明星与素琴》之中),这两篇文章经一位友人推荐后,先后刊在了著名出版人张立宪先生主编的《读库》上,对于一个默默无闻的写作者而言,这是一个很大的鼓励。这两篇文章的素材,全部来自于我平日收集到的一些故纸档案。前者是从友人处借来的一本日记,后者是一份被弃置在废旧收购站中的政治审查档案,和东德秘密警察为英国作家蒂莫西·加顿艾什建立的那份编码为“OPK”的“作战性个人管制档案”一样,“4928-1”也是当局为一名铁路桥梁工程师所建立的档案编号。有朋友曾经问过我,这样的档案,是如何接触到的?回答这个问题,又得讲讲另外一些事情。

在2012年之前,我一直都是个不折不扣的文艺青年,喜欢诗歌、散文、小说以及电影,对当代诗坛上的一些大佬,如北岛、舒婷、欧阳江河、顾城等前辈们敬仰不已,用当下的时髦话讲,我就是他们不折不扣的“小迷弟”。大约有一年多的时间,工作之余,我的大部分精力都泡在北岛主编的《今天》杂志所创办的一个BBS上,每天写诗、掐架,同时,也结识了多位至今都令我受益匪浅的好友,其中最重要的,是我的妻子。那时候,她和我一样,也是一个脚不着底、海阔天空的文青,所不同的是,我更喜欢沉浸在历代文人们秘密写下的笔记小说和所谓的国事时局中,她则长久地迷恋地《红楼梦》、梭罗、阿伦特、波伏娃、里尔克、狄金森、帕乌斯托夫斯基。因为这些,2010年秋天,我从杭州辗转来到她所生活的城市——南昌,不久以后便在当地著名的旧书一条街——文教路上开了一家二十平米不到的小书店——今天书社,并得到了北岛先生慷慨赠送的亲笔签名著作以及欧阳江河先生的书法题字,有了这些,我对开一家颇具风格的书店信心十足。然而,很快我就发现,因为资金捉襟见肘,书源成了最大的问题。左邻右舍的书店里都是汗牛充屋,而我的书店里,长久的看上去都像是空荡荡的。怎样开拓更好的书源呢?几经打探,我留意到了一家位于城郊的大型书报废纸收购厂。在那里,自各个渠道汇集而来的废书、旧纸堆积如山,而且成本及其低廉。

但当我第一次进入那家废纸厂时,还是被眼前的情形震惊到了。巨大而凌乱的纸山上,星星点点地有十多个人都在翻捡旧书。我起初以为,这是我一个人的秘密发现,却没想到,我的很多同行们,都是这个地方的老主顾。很显然,没有任何人会欢迎我这个陌生人的到来,为了抢到一本不错的书,甚至有人要将我赶出去。

正在左右为难的时候,一位好心的大哥凑近我悄声指点到,只要我选择挑拣和大家不同的品类,就不会有人说什么了。然后等下午过秤的时候,再讨价还价,互相交换。我这才注意到,每个人挑挑拣拣的废书品种果然都不一样,有的专门捡毛的各类著作,有的则专门捡各个时期的小说,还有的,只捡连环画。并且,一些夹杂成捆的废书报中的各种档案材料,大多都无人问津,被任意弃置在一旁。我大约是想要委曲求全,不愿意再招人嫌弃,便捂着半边小脸跟各位老主顾们说,你们捡书,不要的档案材料全部归我。这下子,气氛立马好多了。

这是我平生第一次接触到如今被称之为“私人历史”、“民间历史”的档案材料,它们有的是过去几十年中官方发布的红头文件、每个单位在历次政治运动中被审查的个人档案、工厂学校村社的会议记录、普通民众的个人日记信札,等等。当时,我并没有意识到这些故纸旧档的重要性,只是觉得,这些东西一定会像旧书一样,多少能换点儿钱吧。

改变发生在2011年9月。其时,诗人马策和另外几位朋友打算主编一本文化类型的杂志,约我开设一个专栏。聊了几次,我都拿不定主意要写什么,后来我怯怯地问马策,我收了很多过去的私人档案,可否据此写一些文章。马策当即同意,并将这个专栏命名为“社会文本”。但我心里还是没底,恐惧自己没有能力写出令他满意的文字。马策又问我,大学时学的是什么专业?我说,是一个很冷的专业,不过我学过一点社会学的课程。他说,那应该问题不大。实际上,大学时期,我主修的就是社会学。我的专业,介于社会学与心理学之间,因此在社会学之外,我还接受过心理学方面的科班理论学习。但是,在第一次要写“社会文本”这个专栏时,我对自己完全没有信心,更不敢在别人面前炫耀我的教育背景。

十月份,我写了第一篇文章《未亡人和她的三城记》,通过对一部私人日记的爬梳与整理,叙述了一位丧偶老妪的晚年日常生活。实际上,该文的素材并不是来自我的收集,而是一位朋友。我从他手中看到这部日记时,被其中行云流水的生活深深吸引,当即借来复印了下来。阴差阳错,它竟成了我写作的开端。

《未亡人和她的三城记》当时分为上中下三篇,第一篇写完后心里十分忐忑,不知道马策阅后会作何评论。几天后,马策回复:很好。心中悬起的一块石头终于落了地。

倏忽大半年过后,我的小书店实在支撑不下去了,只好选择关门大吉,我也由一个所谓的书店老板变成了朝九晚五的上班族,而马策主持的杂志,也已停刊数月了。2012年春天,我收到了一位友人的邮件,她将《未亡人和她的三城记》推荐给了张立宪先生,张先生阅后立即回复表示会在《读库》上采用该文。当时我看到友人转来的张先生的邮件时,简直有点不敢相信自己的眼睛。后来,我跟马策再次谈起这些事情,他说,我的写作应该就是正在流行的“非虚构写作”,它有别于九十年代的纪实文学,因为整个叙事逻辑,是基于历史这一根主线展开的,但从我内心而言,我更愿意将之称为“民间历史写作”,因为我所有的对象,都是被历史的烟云遮蔽和遗忘的人,他们非常像历代史料笔记中记载下的那些人与事,重要但却常常被忽略。

《明星与素琴》是怎样写成的

从这时候起,我开始真正地重申开书店期间收集到的这些民间文献,工作之余,我一方面继续在周末鬼市、旧书店、地摊、废品站寻找类似的故纸残档,另一方面开始将一些档案进行归类和整理,《明星与素琴》的三种原始文献再次进入了我的视野。这一回,我请妻子帮我对这些原始文献进行了初步的电子化录入。有一段时间,只要她录入完成一封信,就马上转给我来读。明星与素琴,这两个青年人的音容笑貌首次浮现在我的眼前。随着时间的推移,文献整理的逐步深入,我萌发了写出这段陈年往事的想法。大约在2012年的四、五月间,我对着电脑敲下了《明星与素琴》的第一个字。原以为我很快会写完它,没想到直至两年后才完成初稿;原以为写四五万字的篇幅已很多了,没想到最终成稿时,主体文本接近十五万字,注释超过五百多条。

因为《明星与素琴》的原始文献主要分为主题明确的三种,因此我在写作的时候自然而然地也采用了这种先天形成的结构方式。在第一部分中,主要依据的文献是贺明星写于1948年底的一份入党自传。最初,我的想法只停留在贺明星一个人身上,希望通过对自传的解读能对贺明星在1948年之前的人生有一个大概的认知,但随着对文献判读的不断深入,一个比贺明星更为重要的人——贺明星的父亲,逐渐进入了我的视野。他为什么会在东北沦陷后自北平回到家乡,又为什么会被日本人突然抓走,他究竟是一个什么样的人,带着这些问题,我的案头考察半径首次由原始文献本身向贺明星籍贯所在地的乡邦史志延伸,首先接触到的是一本形成于八十年代末期的《明水县志》,然后是几本《明水文史资料》,通过对这些文献的阅读,我有了一个十分意外的发现:县志和文史资料中记载的一位抗日烈士贺文翰与贺明星自传中提及的父亲经历极为相似,我由此推测,这位贺文翰,极有可能就是贺明星的父亲。不过,这只是一种基于逻辑上的推测,如果要最终确定,还需要找到更为可靠的证据。为此,我通过互微博找到了明水县方志办公室主任王景龙先生,在得知我的情况后,他非常热情地答应帮我寻找贺明星在东北的家人以及相关的资料。几个月后,我接到王先生的电话,他终于找到了贺明星自传中的“贺家屯”、贺氏族人以及他们的家谱,更重要的是,他还告诉我一个更加意外的消息:王素琴仍然健在,并且就生活在南昌。随后,我得到了王素琴的联系方式。

我终于确认了贺明星在自传中提及的父亲和明水地方史志中记载的那位抗日烈士贺文翰是同一个人,并且决定努力还原他的人生。同时,我第一次也是迄今唯一一次与王素琴老人通了电话。在电话里,我向老太太说明了我的发现,她听完后的第一个反应是:“啊!那些书信是当年抄我的家时抄走的,想不到今天还在啊。”随后,向我简略地讲了她与贺明星当年的一些经历,多处与我比对文献做出的一些推测结论十分吻合。当时,我非常想与老太太见一面,但想不到的是,当我说出这个想法时,被她婉拒了。

在此之后,《明星与素琴》的写作很快推进到了第二部分。为了比较准确地还原两位青年人当年首次邂逅的情形,我在写作时使用了第一人称,模拟贺明星的口吻及心理交代父亲贺文翰罹难之后的生活与经历,也就是后来被马国兴先生称为“转场式的叙述”,这在感情上看起来会更为饱满和真挚,甚至具有浓厚的文学色彩,但实际情况是,它要比直接的文献解读困难的多,因为文献解读具有实实在在的抓手和支点,但转场式的叙述却要在此基础上准确地还原人物的心理与情感,并且要基于严格的学术考据的逻辑推理,换句话说,在这一部分中大约四千多字的“转场式叙述”中,“贺明星”所说出的每一句话我都能为他找到相应的学术支撑及逻辑关系。

此外,在叙述明星与素琴通过书信商议南下团聚的全部细节中,我始终没有忘记对当时正在发生巨变的大时代的描写,比如对中共军队南下接管国统区、土地改革运动等,甚至还使用了与原始文献并无直接关系的第三方史料,如邵式平、陈赓的日记、一位参与过土改的基层干部的日记等,之所以要不言累赘地阐述这些,是因为随着写作的推进,我越发体会到明星与素琴这两个普通青年看似平淡无奇的人生命运,实质上跟他们所处的大时代有着息息相关的联系。他们在很多重要时刻做出的选择几乎都有一个特定时代的痕迹。

这一点到了第三部分表现的更为强烈。或许在读者们看来,明星与素琴的三十五通书信是甜蜜而感人的,在经过将近两年的努力后,王素琴终于成功南下,在江西与贺明星实现了团聚,这难道不是一个圆满的结局吗?假如不存在第三种原始文献或者我根本不打算在写下去的话,那么结局的确会是这样子。但很不凑巧,第三种原始文献与前两种完全不同,自传和书信带给我的是两个热血澎湃的时代青年形象,政治运动中的批判材料则完全不同,它是冰冷而癫狂的指控,更是两个人命运发生转折的直接证据。那么,作为一心怀着建设新的国家、热爱党和领袖的两个青年,他们的命运为什么会发生这样的突变?要回答这个问题,必须从宏大的时代中去找寻答案,与此同时,当巨浪般的大事件向普通个体席卷而来时,后者是如何抉择与面对的?我认为,探讨这些问题,有利于我们进一步认识历史及其社会演进的本质。

但毫不掩饰地说,和第一部分、第二部分相比,第三部分的写作我并不十分满意,甚至有些虎头蛇尾、匆匆结笔的感觉。这主要是因为文献缺失的缘故。在第三种文献里,几乎没有任何关于贺明星的信息,能看到的,只有王素琴在五十年代中期及“文革”中的一些政治批判材料,而这些尤其是“文革”又是极为复杂的社会事件,如果没有足够的一手文献支撑,便很难准确地还原当事人的真实状况。按照我当时的推测,在“文革”时期,王素琴至少在一个具体的单位里左右过局面,而在五十年代初年就曾短暂担任过副县长的贺明星,逻辑上也应该是一个紧跟时代步伐的人,但是,直接的证据在哪里呢?我为此翻阅过大量的公开或半公开文献,都没有找到有用的线索。再回到现有的一手文献中,仔细判读那些政治指控,我并不认为它们就是对事实的反映,因为在当时的话语环境里,一些鸡毛蒜皮的事情都会被毛的追随者认为是“牛鬼神蛇”、“不老实的黑帮分子”等等,显然,在贴上这些标贴之前,人们并没有认真地思考过它们与事实的匹配程度,而只是被狂热的时代所蛊惑了。这很像汉娜·阿伦特所说的“平庸之恶”的观点,我们仅仅能做的,就是将它看作一个社会现象去理解,而不可能简单地认为那就是对一个人内心世界、道德情操的真实反映。

《明星与素琴》究竟在讲述什么

有人也许会说,如果想弄明白明星与素琴在五十年代之后的真实情况,只需要对仍然在世的素琴进行一次访问或口述就可以了。事实上,这是我在面对这本书时最大的尴尬所在。2014年10月份,《明星与素琴》的写作终于完结,在这之前,我曾将第一部分发给过张立宪先生,他随后和我约定待全部写完之后在《读库》上进行首发。2015年年底,这一计划终于变成了现实,数次修订后、长达十一万余字的《明星与素琴》在《读库》上分两期进行了连载,首次与读者们见面。在拿到样书之后我第一个想法便是给王素琴老人送去,希望她能给予一些批评与意见,以便我在将来出版单行本时有所修订与完善。但数次尝试后,我发现素琴的家属对此并不热心,甚至有意的在回避,即使连老太太原来的电话,也无法再打通。我非常纳闷这究竟是为什么?这几年来,我陆续收集过很多流散各处的私人档案、日记、相册等,其中有好几宗在我的努力下都找到了当事人或其后代,而他们对此都表现出了浓厚的兴趣,有的人直接提出希望我能将这些旧物重新归还他们,有的则希望我能写写他们长辈的往事。对此,我几乎都会愉快地答应。对于《明星与素琴》,我最初的想法便是等到写完这个故事后将所有的一手文献悉数还给王素琴老人,在我看来,她才是这些旧物最好的归宿。但真实的情况却是,在数次的沟通与找寻中,家属们的态度都是一种欲说还休的遮掩,或者全无表情的木然,甚至连索回旧物的要求也没有提出过,这到底是为什么呢?

最终,自一位贺明星同母异父兄弟的口中总算找到了一点原因。他告诉我,关于我写他的哥哥与嫂嫂的文章及在《读库》上的连载,甚至包括我本人的情况,他们都有所了解,但他们并不想重提过去的事情,尤其是“文革”十年,对明星与素琴造成了极大的伤害,时至今日,很多事情老人都难以释怀。

很多读者及朋友们都对明星与素琴的最终结局表示了很大的兴趣,我心中也曾一度充满疑窦,现在,我可以说,关于明星与素琴,如上所述,便是结局。很多时候,当我想起这几年来在这本书上花费的精力和最后一次与当事人家属通电话后得到的讯息时,我总是能想到唐代诗人元稹的一首诗:“寥落古行宫,宫花寂寞红。白头宫女在,闲坐说玄宗。”明星与素琴是属于已经成为历史的那个时代中的人,他们的很多心情,对我来说,也许只可意会,难以言传。

尽管如此,我仍然觉得当下的时代里,应该有更多的人去走近和了解明星与素琴所在那些岁月,尤其是1949年之后中国所发生的一切深刻变化。所不同的,我不太主张那种浅尝辄止的认知,或者是仅仅只对大事件、大人物有一个价值取向上的判断,我更希望人们能去体会像明星与素琴、未亡人芬、工程师狄迈这样的普通人与整个时代水乳交融的故事,通过他们的际遇沉浮,会令我们对一些已然走远甚至仅存轮廓的历史有一个更为清晰的认识,进而坚定对当下开放社会与自由世界的信念。说真的,历史并不神秘,它就是人类生活的经验积累,打个很简单的比方,就像是一个行路的人第一次掉进陷阱里,这是因为他完全不知道前方的危险,如果第二次路过,他一定会提前防范,小心地避开。这便是历史赐予我们最为宝贵的财富。

所以,对我来说,写这本书的意义,或者《明星与素琴》存在于这个世界上的意义,大约就是想要提醒大家,尽管夜黑风高,但只要我们能从过往的岁月里汲取经验,就一定会避开危险,越过那最危险的时刻,迎向黎明。

作者: 云从龙

出版社: 东方出版社

出版年: 2017-4-1

(声明:本文仅代表作者观点,不代表艾米时尚网立场。)

[资讯] 最新一期《阳光姐妹淘》上线啦,本期迎来了人间种草机林允和闺蜜米米做客阳光小屋,一起...

[资讯] 最新一期《阳光姐妹淘》上线啦,本期迎来了人间种草机林允和闺蜜米米做客阳光小屋,一起...

[资讯] 2021年11月7日,中国,北京——胖虎三里屯旗舰店开业活动盛大举行。开业以时尚蜕变,永续...

[资讯] 2021年11月7日,中国,北京——胖虎三里屯旗舰店开业活动盛大举行。开业以时尚蜕变,永续...

[资讯] 2013年成立伊始,来自瑞典的时装品牌& Other Stories从位于斯德哥尔摩、巴黎及洛杉矶三...

[资讯] 2013年成立伊始,来自瑞典的时装品牌& Other Stories从位于斯德哥尔摩、巴黎及洛杉矶三...

[资讯] 11月17日,格乐利雅·第28届东方风云榜音乐盛典登陆上海东方体育中心,ALL IN男团、阿云...

[资讯] 11月17日,格乐利雅·第28届东方风云榜音乐盛典登陆上海东方体育中心,ALL IN男团、阿云...

[旅行攻略] 撰文:杨煦摄影:一白

北京二环...

[旅行攻略] 撰文:杨煦摄影:一白

北京二环...

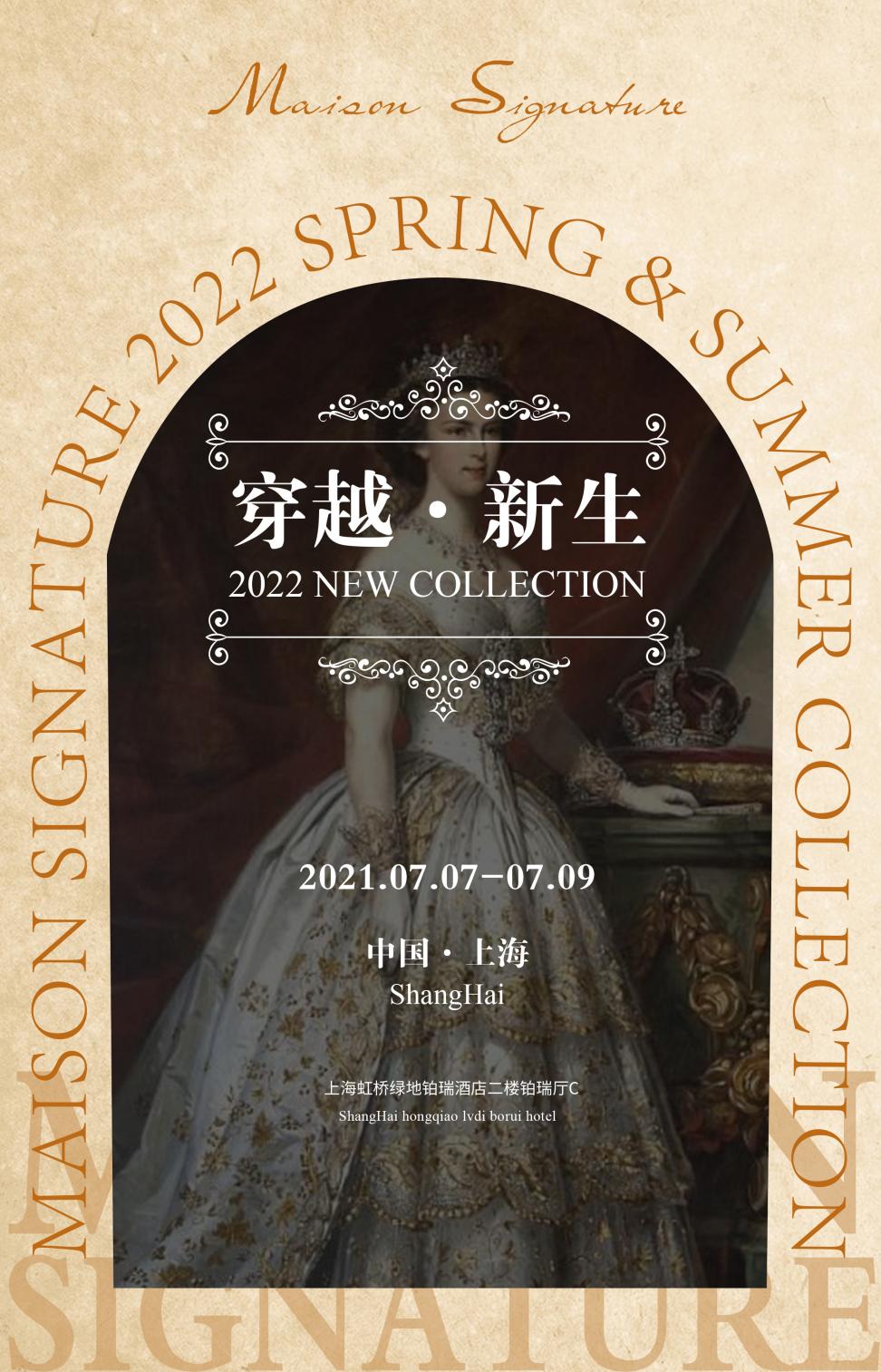

[资讯] 2021年7月7日到9日, 黎巴嫩奢华高定品牌Maison Signature(玫森·赛妮尔)全新高定系...

[资讯] 2021年7月7日到9日, 黎巴嫩奢华高定品牌Maison Signature(玫森·赛妮尔)全新高定系...

[资讯]2016年8月15日晚间,DAZZLE FASHION携旗下DAZZLE、DIAMOND DAZZLE、d’zzit以及全新推出的...

[资讯]2016年8月15日晚间,DAZZLE FASHION携旗下DAZZLE、DIAMOND DAZZLE、d’zzit以及全新推出的...

[资讯] 9月6日,知名国产护肤品牌欧诗漫正式官宣火箭少女101组合成员孟美岐成为全新品牌代言人。...

[资讯] 9月6日,知名国产护肤品牌欧诗漫正式官宣火箭少女101组合成员孟美岐成为全新品牌代言人。...

[新品动态]

导语:

近日,备受好莱坞明星推崇的全球领先医学美容权威品牌Dr Brandt...

[新品动态]

导语:

近日,备受好莱坞明星推崇的全球领先医学美容权威品牌Dr Brandt...

[搭配]导语:4月13日晚,香奈儿Coco Café限时体验店在上海开幕,品牌好友韩火火应邀出席。火火身...

[搭配]导语:4月13日晚,香奈儿Coco Café限时体验店在上海开幕,品牌好友韩火火应邀出席。火火身...