• 旅行攻略

• 旅行攻略导语:泉州仿佛有比其它地方更强的记录和讲述自身历史的能力。历史在这里不仅仅是一种过去的存在,而是通过家族和庙宇的祭祀活动,与每个人缔结了血肉的关系。走进泉州,便如置身在历史之流与生动的文化脉络中。

撰文:晓瑾摄影:赵钢

九日山摩崖石刻。

泉州的神气在海,更在山。

清源山距泉州城其实不足五里。一进山门,便有蝴蝶翩翩,古榕遮日,清气逼人。仙境原来离城这么近!通幽道上,孔子问道于老子:“今日晏闲,敢问至道。”前往老君岩道旁的这一组雕塑,让入山的人不禁先敛起骄气傲气,所谓“望峰息心”。

西街

西街可能是泉州城最老的街道,开元寺双塔是最醒目的地标。以开元寺为起点,西街西段蜿蜒通向十几里外的丰州 古城 ;东段则通往传说建于西晋的 白云 观,也就是今天的泉州元妙观。

泉州有记载的历史可以追溯到三国两晋时期,衣冠避乱南渡。泉州城西九日山下的丰州一带,是移民最早的栖居地。考古学家在这里抢救挖掘的六朝墓中,装饰着丰富的人物、乐器纹饰的墓砖、青瓷茶具,无不讲述着魏晋风流。由于泉州在山海之间,海路交通自然十分重要。唐到元代,泉州逐渐成长为一大港口,马可波罗游记中描写过一个香料堆积如山,帆船遮天蔽日的刺桐港,是无数商人梦寐以求之地。世易时移,今天的泉州更像老子告诫的“良贾深藏若虚”,内敛而含蓄。

或许是因为移民心中藏着对中原的记忆,来到泉州,异乡人被问的第一个问题可能是“你是哪里人?”两三个字的地名背后,是一个地方的历史和威仪。只要报上姓氏和家乡那古老的地名,你便被编织进一个活着的脉络,你所属的姓氏,所属的地方,在每句话和行动后面拖着它们长长的影子。

颜先生祖先自江西迁入泉州,对祖屋所在的东街街区历史了若指掌。

乡土情结也许是过于单薄的四个字。在这里,每个人都有自己所属的姓氏,每个姓氏有自己的记忆。泉州的图书馆、博物馆把家谱当作重要而常用的一类收藏,泉南的晋江图书馆还制作了所藏家谱的全文数据库——因为浏览查询的需求真实存在。一册典型的家谱,在序列和生平之外,还会记载进入家族中的每一位女性来自哪块土地,离乡的男丁又播迁在何方。“开枝散叶”是对播迁的期望,也是重要人生成就,“枝”、“叶”暗示着根系的存在,根系在哪方土地,又由家谱、建筑和坟墓标示出来。

谱,提供着连续的记忆,又收容了每一个名字。一支精心制作的谱,可以将先人和今人,将天各一方的人织进一个松散却活跃的网络之中。如果族谱部分丢失,或许可以找海外藏本对照补充;如果仪式中断,可以到传承有序的同姓祠堂重新学习接续。祭祀、谱系和相互间的义务,连结着一个个共同体。

富美宫内

家族有祖厝、宗祠、家庙,地方有境主庙、铺主庙、都宫。这些依然生长在泉州土地上,近三十年中被恢复或新建的祭祀建筑,为一方土地一方人铭记着历史。乾隆年间的《泉州府志》记载泉州城内分四隅、三十六铺、七十二境。20世纪80年代,泉州民俗专家陈垂成、林胜利通过文献、踏勘、访问,记录下这泉州特有的铺境体系,在东南西北四隅,总分布有三十六铺,铺以下又有境,许多小庙分布其间,有些是境庙,有些是铺庙。今天,许多面宽仅一间的小庙已从居委会或工厂用途中恢复,墙壁上石碑或题刻,讲述着不同时间节点留下的宫庙历史。

广灵境的万仙妃宫或许是有记载的最早宫庙之一,可以追溯至五代闽国,而更多宫庙中奉祀的是南宋成神的法师和异人。在时间的长河里,神明仿佛过往城中那些繁荣时代的影子,荫庇着往后岁月中的人。

泉州石狮永宁镇龙溪新村,高甲戏演出前的后台。请神、踩街、法会、酬神……持续多日的庆祝活动伴随着强烈的仪式感,嵌入日常的生活之中。

宫庙不仅仅是社区记忆的中心。书法、文学、雕刻、绘画、音乐、戏剧,一座宫庙无愧于一个小小的艺术中心。不知是神明热爱艺术,还是神明让人们与艺术之间建立起丰富的情感联系。泉州城中不下百位神明,里中居民集资为之请戏是日常功课。每逢神明生日临近,宫庙门口就会贴出红纸预报演戏安排,同时公布筹资和花销的细节。神明生日分布在一年中不同时间,爱戏的泉州人总有看不完的戏,高甲戏、南音,有时还有木偶戏、芗剧、打城戏。

农历六月二十四日,石狮永宁镇龙溪新村龙源寺关圣夫子诣山西进香回驾活动。

宫庙也与地方社会有着直接而密切的联系。宫庙门前的灯笼上往往写着“合境平安”。对“平安”的祈求,暗示了深层的不确定性和恐惧。古时候,在人口密集的城市中,洪水、瘟疫都是常见的记忆。人口的聚集往往伴随着高度的竞争,在泉州,竞争是个人性的,更是群体性的。泉州城西南的晋江边,有石碑记载着清代两“境”之间的码头之争,官员的裁决清晰划定了两境的码头分别装卸特定来源、特定品种的货品。可是,一旦现实中有违背,则两境的争斗在所难免。在老人们的印象中,宫庙娱神的舞狮、舞龙,也隐喻了泉州不同地方力量之间的对峙。越是竞争,越需要处理错综复杂的内部和外部问题。这时,儒、释、道都成为可以援引、借鉴的精神资源。所以我们在宫庙中有时会看到儒生提写的对联和匾额,包含了对这片土地和历史的赞美;有时会看到观音大士,看到普度的慈悲;有时我们会遇到道士,为社区重新缔结人与天的关系。

洛阳桥原名万安桥,始建于北宋皇祐五年(1053)。桥中亭附近遗存许多历代碑刻,记载着这座中国现存最古跨海石桥的过往。如今洛阳江畔逐渐高楼林立,但古桥仍在,功能犹存。

明末作为传统反叛者而闻名的学者李贽,出生于泉州一个有海洋贸易渊源的家庭。他曾毫不犹豫地称赞潮州籍海贼林道乾的才识与胆气,说他胜过终日推究君子小人的朝中官员:“夫国家多难,羽檄旁午,匪才弗达。上下多危,萧墙交构,匪才弗定。丑虏窥伺,内猜外疑,匪才弗靖。奸雄僭窃,彼甲此乙,匪才弗协。”

充满风险与机遇的社会注重实效,胜过区分君子小人。历史的发展神奇地展开了李贽的预言:在李贽身后几十年,当明王朝在起义军和南下的清兵前渐渐崩坏,源自泉州的郑氏海上集团在南明历史中担当起重要使命。

曾经控制从菲律宾马尼拉到日本的贸易网络的郑芝龙海上集团,生动地说明了中国南海的海上贸易并未在郑和下西洋之后归于沉寂。至少,它仍然与闽南地区有着深刻的联系。

海商、海贼亦或将领,身份在时势中快速转换,这转换与时势有关,又与泉州在明代文化的兴盛密不可分。有明一代,泉州府进士人数与福州、莆田持平,尤其在弘治以后,人才集中涌现。在泉州和 南京 接受教育的郑成功, 与清廷对峙十六年后,壮年病逝,连康熙也挽之:“诸王无寸土,一隅抗志,方知海外有孤忠。”

金鱼巷26号以石雕和木雕精美闻名,堂屋中供奉祖先的龛楣雕饰令人浮想联翩。无论古宅新屋,泉州人总会为祖先留一处位置,姓氏连接着家族的专属记忆。

紧随着明后期繁荣而来的,是大量的向外移民和清初的迁海。社会环境的急剧变化,伴随着地方各种力量的消长、复杂的情感和激烈的冲突。今日怀想清-郑战争,可以感到在拉锯和对峙的岁月中,不只是个人,许多家族都不得不选择一方立场,并承受此后的代价。今天在泉州地区讲述历史的抄本中,仍不时可见将每个地名与抗清事迹联系起来的表达,而在民间信仰的宫庙中,也常常可见对宋时忠烈的纪念。

泉州仿佛有比其他地方更强的记录和讲述自身历史的能力。历史在这里不仅仅是一种过去的存在,而是通过家族和庙宇的祭祀活动,与每个人缔结了血肉的关系。透过这片土地上丰富多彩的对南宋、南明的讲述,我感受到的是民间未曾失落过的文化自信。

泉州南音古朴优雅,民间曲社多达数百家。泉州府文庙广场的一座古厝内,每晚都有南音演出,专业演员和票友均可登台,“丝竹相和,执节者歌”。

康有为曾言:“数千年之文教,不能以数十年之贫弱屈也。”泉州的妙处,在于它不曾有这种贫弱而屈的感受,也从未退居“世界”文化的边缘。在近世中国遭遇外来冲击,朝野争论“中体西用”时,泉州人凭借纵横的海内外贸易和移民网络,仍在不断向外拓展市场的边界,维系着蓬勃的商业组织网络。而在这个使用方言的商业世界网络中,泉州城是一个重要的精神中心。 厦门 大学国学院的教授们在上个世纪20年代访问泉州时,还很难找到几位会讲官话的读书人。可是方言的环境,毫不妨碍书法、南音等人文艺术在泉州乡野间传承与发展的自在。

在泉州古城,我有缘得见一本从菲律宾流传回来的南音曲谱,羊皮封面,秀丽的字迹记录下它是在民国时抄自泉州城中“老范志”大厝的吴氏家族。复杂的记谱系统、考究的乐器、精致而苛刻的批评,都标定了传承的难度。可是另一方面,家族与庙宇的仪式中,祭祀或酬神的场合常有南音,足见土壤之丰厚。在泉州,常令我惊讶的是“俗”的土壤滋养着“雅”,“雅”又无处不在得以化俗。曲高和寡本不奇怪,可若能曲高而和者众,一定是因为这里有着值得珍惜的生态环境。

阿真(右)和她的朋友们在古榕巷“真水闲院”中喝茶。七年来,她在西街先后租下七个院子,改成茶社、书店、客栈、酒馆等不同样态的公共空间,推广本土文化,为老宅注入新的活力。

我讲述的并不是“宗教博物馆”所指向的那个曾经的宋元港口。宋元的富庶已化为遍布这城市各个角落的古迹与艺术,又化作隐藏的审美趣味。置身泉州,便身在历史之流与生动的文化脉络之中。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表艾米时尚网立场。)

[资讯] 最新一期《阳光姐妹淘》上线啦,本期迎来了人间种草机林允和闺蜜米米做客阳光小屋,一起...

[资讯] 最新一期《阳光姐妹淘》上线啦,本期迎来了人间种草机林允和闺蜜米米做客阳光小屋,一起...

[资讯] 2021年11月7日,中国,北京——胖虎三里屯旗舰店开业活动盛大举行。开业以时尚蜕变,永续...

[资讯] 2021年11月7日,中国,北京——胖虎三里屯旗舰店开业活动盛大举行。开业以时尚蜕变,永续...

[资讯] 2013年成立伊始,来自瑞典的时装品牌& Other Stories从位于斯德哥尔摩、巴黎及洛杉矶三...

[资讯] 2013年成立伊始,来自瑞典的时装品牌& Other Stories从位于斯德哥尔摩、巴黎及洛杉矶三...

[资讯] 11月17日,格乐利雅·第28届东方风云榜音乐盛典登陆上海东方体育中心,ALL IN男团、阿云...

[资讯] 11月17日,格乐利雅·第28届东方风云榜音乐盛典登陆上海东方体育中心,ALL IN男团、阿云...

[旅行攻略] 撰文:杨煦摄影:一白

北京二环...

[旅行攻略] 撰文:杨煦摄影:一白

北京二环...

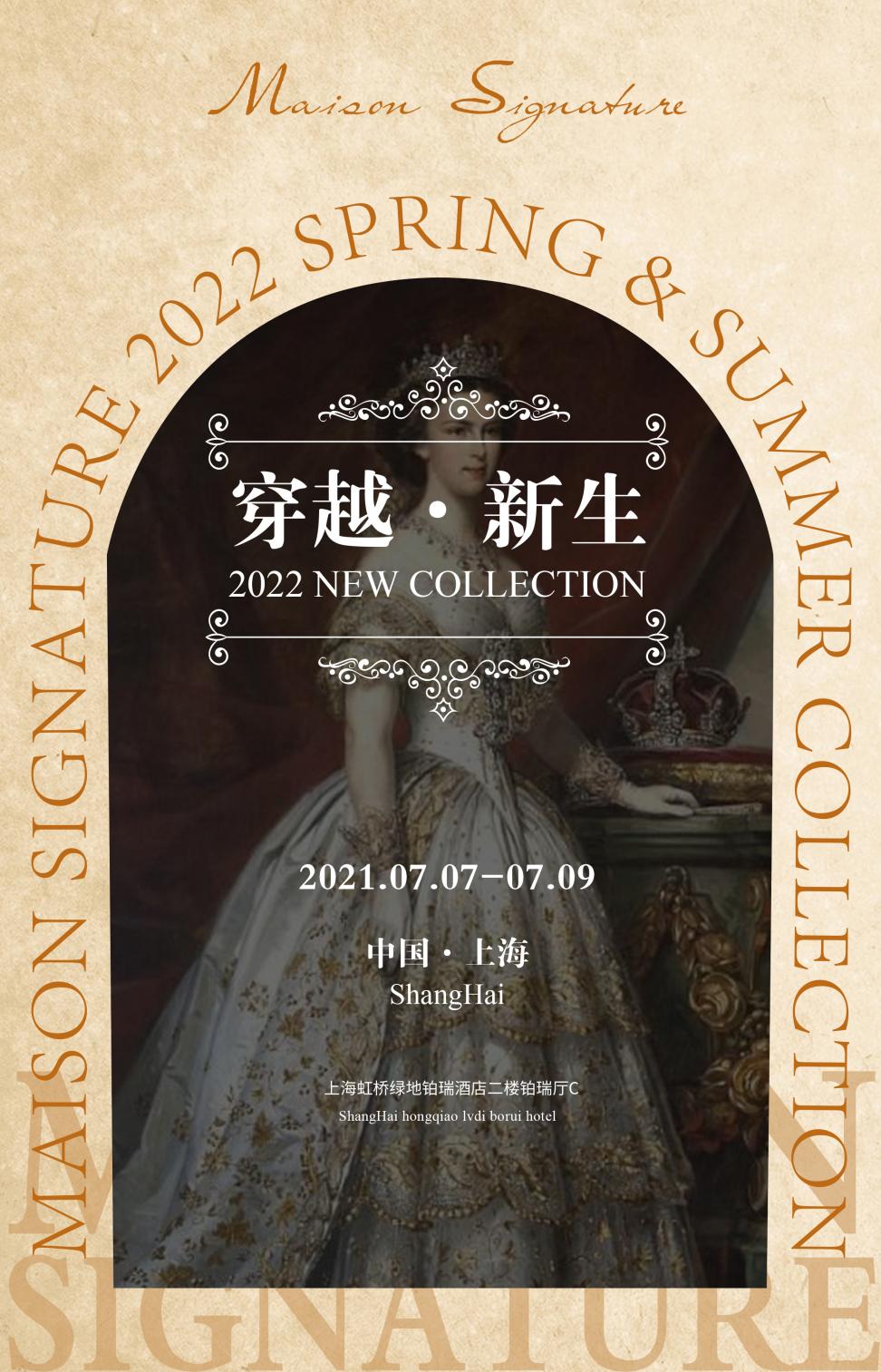

[资讯] 2021年7月7日到9日, 黎巴嫩奢华高定品牌Maison Signature(玫森·赛妮尔)全新高定系...

[资讯] 2021年7月7日到9日, 黎巴嫩奢华高定品牌Maison Signature(玫森·赛妮尔)全新高定系...

[资讯]2016年8月15日晚间,DAZZLE FASHION携旗下DAZZLE、DIAMOND DAZZLE、d’zzit以及全新推出的...

[资讯]2016年8月15日晚间,DAZZLE FASHION携旗下DAZZLE、DIAMOND DAZZLE、d’zzit以及全新推出的...

[资讯] 9月6日,知名国产护肤品牌欧诗漫正式官宣火箭少女101组合成员孟美岐成为全新品牌代言人。...

[资讯] 9月6日,知名国产护肤品牌欧诗漫正式官宣火箭少女101组合成员孟美岐成为全新品牌代言人。...

[新品动态]

导语:

近日,备受好莱坞明星推崇的全球领先医学美容权威品牌Dr Brandt...

[新品动态]

导语:

近日,备受好莱坞明星推崇的全球领先医学美容权威品牌Dr Brandt...

[搭配]导语:4月13日晚,香奈儿Coco Café限时体验店在上海开幕,品牌好友韩火火应邀出席。火火身...

[搭配]导语:4月13日晚,香奈儿Coco Café限时体验店在上海开幕,品牌好友韩火火应邀出席。火火身...