• 时装

• 时装

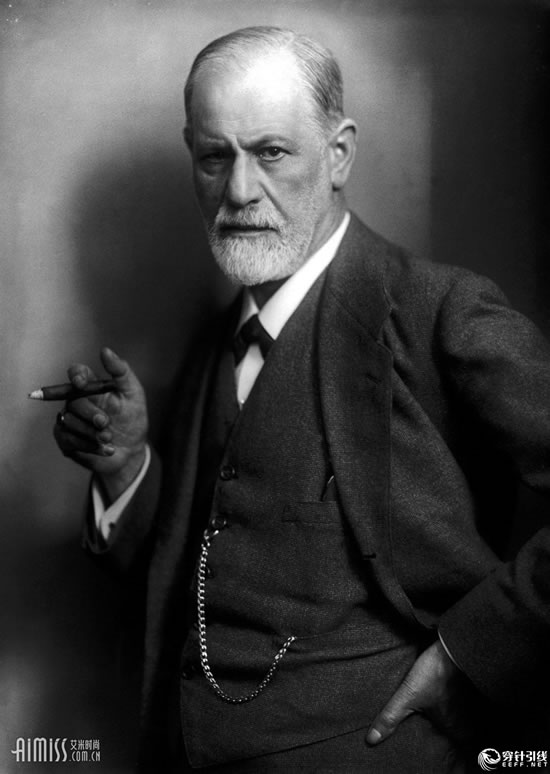

西格蒙德·弗洛伊德,图片版权:Wikipedia

在弗洛伊德看来,记忆都是编造出来的。通过唤起一种叫作“屏障记忆”(screen memory)的现象,弗洛伊德彻底挑战了婴儿记忆的完整性。屏障记忆看起来剥夺了令人愉悦的早期经历,但却会记录下相对没那么重要的事情,以便用它来屏蔽或者保护更具灾难性的隐藏含义。屏障记忆并不是一种“实实在在的”记忆,但它的表象却能隐藏另一类记忆。当弗洛伊德使用“screen”这个词的时候,人们往往会从模拟的角度上理解它,把它看作是电影屏幕(screen),或者是压在或者投在一幅图像上、用来遮盖另一种更真实的回忆的视觉平面; 但“screen”同时也有保护、遮挡的意思。屏障是一种织物,而且根据弗洛伊德的理解,正如梦会受到限制、记忆是编造出来的一样,心灵也被一层又一层地笼罩和遮掩起来。

“织物”(fabric)一词的词源中,一处是拉丁语里的 fabrica,意为工坊或者生产东西的地方,另一处是拉丁语里的 faber,也就是加工物质的手工艺人或者制造者。它让人想起印欧语系里的 dhab,它的意思很贴切:“拼凑”。在精神分析界,接受精神分析的人和分析师会把一点点的心灵拼凑到一起,追溯那些被遗忘的、由创伤导向原初经历的道路,就好像帮助情人走出迷宫的阿里阿德涅用线标记出通往迷宫出口的路线一样。这个拼凑或者编造心灵生活的过程,意味着分析师要具有某种特定的创造力、甚至是虚构的能力,只是这种虚构的根源是真实:通过谈心疗法对于接受精神分析的人的梦和他写的东西进行富有想象力的诠释,以及分析了他们透露出的语义碎片之后,就会把我们带回到可能自己曾经无法面对的经历上去。

我们很容易将自我与外物的类比视作肤浅,仿佛灵魂的本质只会被我们用来表达内心的外在物品所玷污。我们也很难不把哲学对服装的轻视看作其对母性、家事或女性世界普遍蔑视的一部分。尼采写道:“‘外表’是‘女人’的灵魂,是浅水区上方飘乎不定的薄雾。”将女人与浅薄归为一类的做法当然是想否定其深度,但它们所比喻的外表并非一无是处:对于具体的时刻或感觉,它具有流动性、响应性和敏感性的特点。女性作家总是对此深有体会。在伊迪丝·华顿(Edith Wharton)的小说《欢乐之家》(1905)中,莉莉·巴特(Lily Bart)承认了她仰慕劳伦斯·塞尔登(Lawrence Selden)这一不争的事实:

她现在几乎要恨他了;不过,她很清楚,他说话的声音,他那稀疏的深色头发所具有的光泽,他坐下、走路或是穿衣服的方式——即使是这些极为平凡的事情,也深深地编织到了她的生命之中。

当我们说某些事情“交织在一起”时,我们指的是这些事情非常亲近,相互联系,不可分割。不过,华顿所说的“编织”(inwoven)要更为亲密,她指的是某件事情已经成了另一件事情的组成部分。与华顿同时代的奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)在《道连·格雷的画像》中讽刺道:“只有浅薄的人才不会依靠外表判断人。这个世界真正的秘密在于有形事物,而不是无形事物。”身着时髦绿色外套、戴着绿色康乃馨的王尔德半开玩笑地将我们推向那个无比世俗的新世界,在那里,神圣不仅存在于权威之中,也存在于服饰之中。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表艾米时尚网立场。)

刘诗诗化身都市丽人 泳池边摆拍魅力四射

刘诗诗化身都市丽人 泳池边摆拍魅力四射

唐艺昕穿深V亮片裙大秀美背 眼神太撩人

唐艺昕穿深V亮片裙大秀美背 眼神太撩人

[八卦]

张国荣(资料图)

4月1日,是哥哥张国荣逝世14周年的忌日。2003年的今天...

[八卦]

张国荣(资料图)

4月1日,是哥哥张国荣逝世14周年的忌日。2003年的今天...

[街拍] 2月7日,Gigi Hadid和男友Zayn Malik再度合体现身,很久都没拍到二人一同...

[街拍] 2月7日,Gigi Hadid和男友Zayn Malik再度合体现身,很久都没拍到二人一同...

[焦点] 原标题:不可思议!土豆这样吃,竟能保持血管弹性、降血压、降血糖、防便秘...

[焦点] 原标题:不可思议!土豆这样吃,竟能保持血管弹性、降血压、降血糖、防便秘...

[资讯] 最新一期《阳光姐妹淘》上线啦,本期迎来了人间种草机林允和闺蜜米米做客阳光小屋,一起...

[资讯] 最新一期《阳光姐妹淘》上线啦,本期迎来了人间种草机林允和闺蜜米米做客阳光小屋,一起...

[美食&养生] 据英国一项最新研究发现,很多人认为汤能养胃,但如果汤太咸,反而会增加胃...

[美食&养生] 据英国一项最新研究发现,很多人认为汤能养胃,但如果汤太咸,反而会增加胃...

[电影]

萧亚轩晒性感照

中新网10月27日电今日上午,

萧亚轩

通过微博晒出一张美照,并向网...

[电影]

萧亚轩晒性感照

中新网10月27日电今日上午,

萧亚轩

通过微博晒出一张美照,并向网...

[腕表] 导语:翻翻陈伟霆晒的自拍和粉丝街拍,就会发现他对金表有种执着的爱,无论...

[腕表] 导语:翻翻陈伟霆晒的自拍和粉丝街拍,就会发现他对金表有种执着的爱,无论...

[新品动态] 【2016年11月9日,上海】今天,碧欧泉男士首位全球代言人大卫•贝克汉姆...

[新品动态] 【2016年11月9日,上海】今天,碧欧泉男士首位全球代言人大卫•贝克汉姆...

[新品动态] 导语:在当下的快节奏的网络化世界中,对自我认知明确,拥有独立鲜明的个性...

[新品动态] 导语:在当下的快节奏的网络化世界中,对自我认知明确,拥有独立鲜明的个性...

[音乐]

让歌迷们一直关注的何洁不服来犟巡回演唱会广州站门票定于今日(3月24日)13:38正式开票...

[音乐]

让歌迷们一直关注的何洁不服来犟巡回演唱会广州站门票定于今日(3月24日)13:38正式开票...